Maestras y maestros, este blog fue diseñado para abordar contenidos de las fases 4, 5 y 6 relacionados con culturas y tradiciones de México.

Fase 6: Las lenguas como manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia.

Fase 5: Interpretación y valoración de manifestaciones culturales y artísticas de México y del mundo.

Fase 4: Identificación del uso de la fantasía y la realidad en diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

Introducción: La raíz común y sus múltiples ramas

El Día de Muertos en México es una festividad de profunda complejidad simbólica y diversidad cultural, un tapiz tejido con los hilos de la cosmogonía prehispánica y el sincretismo católico. Lejos de ser una conmemoración monolítica, esta celebración se manifiesta en un mosaico de rituales que varían significativamente entre los distintos pueblos originarios del país. Su fuerza y vitalidad radican precisamente en esta pluralidad, donde cada etnia expresa una concepción única de la vida, la muerte y la memoria, reafirmando su identidad mediante prácticas ancestrales.

La festividad hunde sus raíces en un pasado remoto, con registros de su celebración en culturas como la Totonaca, Mexica, Purépecha y Maya.1 En estas cosmovisiones, la muerte no era concebida como un final absoluto, sino como el inicio de un arduo viaje hacia el Mictlán, el lugar de los muertos.1 Para asegurar el éxito en esta travesía, los vivos debían realizar ofrendas a los dioses del Mictlán en nombre de sus ancestros.1 La veneración de sus muertos coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país, marcando un momento de cosecha y abundancia.2 Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, estas prácticas indígenas fueron sincretizadas con el calendario litúrgico católico, coincidiendo con el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre).1 Este proceso no resultó en la erradicación de las creencias prehispánicas, sino en una "armonía entre la celebración de los rituales católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de los muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos".5

La trascendencia global de esta festividad fue consolidada el 7 de noviembre de 2003, cuando la UNESCO la proclamó "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", una medida destinada a salvaguardar y proteger legalmente este "patrimonio vivo de México y del mundo".1 Aunque un hilo conductor unifica estas celebraciones —la creencia en el retorno transitorio de las ánimas para convivir con sus familiares y "nutrirse de la esencia del alimento que les ofrecemos en los altares"—, la verdadera riqueza del Día de Muertos se revela en sus diversas manifestaciones étnicas.5

Tabla 1: Comparativa de Tradiciones del Día de Muertos por Etnia

|

Etnia/Región |

Nombre de la Festividad |

Elemento Central del Ritual |

Ofrenda Culinaria Distintiva |

Característica Única del Altar/Ofrenda |

|

Purépecha (Pátzcuaro) |

Noche de Muertos / Animecha Kejtzitakua |

La velación (vigilia nocturna) en los panteones junto al lago.7 |

Platillos favoritos del difunto, pan y frutas.9 |

Arcos de flores de cempasúchil sobre las tumbas; iluminación masiva con velas que crea una "noche luminosa".8 |

|

Nahua/Teenek (Huasteca) |

Xantolo |

Danzas de las comparsas (Huehues) que visitan altares y panteones.11 |

Zacahuil (tamal ceremonial grande), bolín.14 |

Altar con dos arcos de palma que simbolizan un portal entre mundos y las etapas de la vida.15 |

|

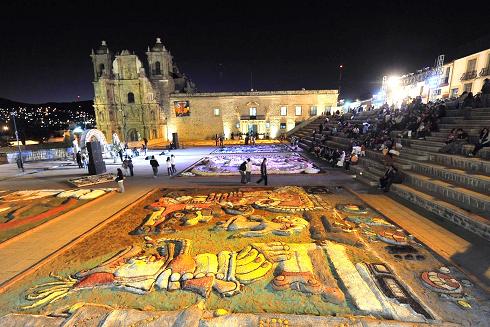

Zapoteca (Oaxaca) |

Xandú / Día de Muertos |

Elaboración de tapetes de arena como ritual post-novenario.16 |

Mole negro, pan de yema, mezcal.16 |

Uso de petates para el descanso de las almas 18; tapetes de arena que simbolizan el regreso a la tierra.17 |

|

Maya (Yucatán) |

Hanal Pixán ("Comida de las Ánimas") |

El banquete para las ánimas, centrado en una ofrenda culinaria específica.19 |

Mucbipollo o Pib (tamal grande cocido bajo tierra).21 |

Altar de tres niveles (cielo, tierra, inframundo); decoración más sobria, sin calaveras de azúcar.19 |

|

Otomí (Querétaro) |

Día de Muertos |

La ofrenda como un acto de cohesión comunitaria para "formalizar la paz".23 |

Frutos de la cosecha de temporada (calabaza, maíz, chayote, frijoles).23 |

Uso de cruces en lugar de fotografías para representar a los difuntos, enfatizando la memoria colectiva.23 |

|

Tzotzil (Chiapas) |

K'in Ch'ulelal ("Fiesta de las Almas") |

El ritual de despedida de las almas en el panteón.24 |

Comidas y bebidas tradicionales preparadas en la madrugada.26 |

Convivencia directa y en voz alta con los difuntos; ausencia de música festiva en algunas comunidades.27 |

La noche luminosa purépecha: silencio y devoción en el lago de pátzcuaro

La tradición purépecha del Día de Muertos, concentrada en la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, es una de las manifestaciones más emblemáticas de México.7 Su núcleo ritual es la Animecha Kejtzitakua o Fiesta de las Ánimas, que culmina en la velación nocturna, una vigilia ancestral que se extiende desde la tarde del 1 de noviembre hasta el amanecer del día 2.7 Durante estas horas, las familias se congregan en los cementerios para acompañar a sus difuntos en un acto que no es de luto, sino una "celebración a la memoria".6 El Lago de Pátzcuaro es un actor central, pues se convierte en el umbral místico que las almas deben cruzar, reforzando la sacralidad del entorno geográfico.9 La atmósfera es de profunda reverencia; el aire se impregna del aroma a copal y cempasúchil, mientras miles de velas iluminan las tumbas, creando una "noche luminosa" que guía el camino de las almas.8 Las familias permanecen toda la noche en vigilia, "celebrando, cantando y danzando", compartiendo alimentos y orando junto a las tumbas, que se adornan meticulosamente con arcos de flores, frutas y los platillos favoritos del difunto.10

El corazón festivo de la huasteca: danza y ritual en el Xantolo

En la región de la Huasteca, el Día de Muertos adquiere una identidad vibrante bajo el nombre de Xantolo, término derivado del latín Sanctorum (Fiesta de Todos los Santos) e introducido al náhuatl.11 Un elemento visual distintivo es el altar o pulich, que se caracteriza por dos arcos de palma que funcionan como un portal entre el mundo terrenal y el espiritual, mientras que sus cuatro pilares simbolizan las etapas de la vida humana.15 El corazón del Xantolo, sin embargo, es la danza de las comparsas de enmascarados, conocidos como Huehues (del náhuatl "anciano").12 Estas danzas honran a los difuntos, pero su propósito fundamental es ocultar la identidad de los vivos a la Muerte, pues existe la creencia de que "aquella persona que sea reconocida por la muerte será llevada a sus aposentos".34 Al usar máscaras y disfraces, los participantes suspenden temporalmente el orden social en un ritual de inversión que permite a la comunidad confrontar de manera segura el misterio de la muerte.35

Ecos zapotecas en Oaxaca: arte efímero y cantos para el alma

En Oaxaca, el Día de Muertos se manifiesta con una riqueza artística particular. En el Istmo de Tehuantepec, la celebración es conocida como Xandú, donde se cree que "se tiende un camino entre vivos y muertos" construido con ofrendas, aromas y arte.37 Una de las tradiciones más singulares es la elaboración de tapetes de arena, creados con arena de colores y aserrín.16 Su origen se remonta a prácticas prehispánicas de colocar ofrendas sobre el suelo para conectar al difunto con la Madre Tierra.17 El tapete se elabora al concluir el novenario (nueve días de rezos) y, al finalizar, es levantado ceremonialmente y su arena llevada a la tumba.17 Este acto de creación y disolución deliberada simboliza "el regreso del hombre al seno de la madre tierra", reflejando el ciclo de la vida humana.17 Las ofrendas también incluyen el petate, un tapete de palma que se ofrece a las almas para que descansen tras su largo viaje.18

Hanal Pixán: el banquete sagrado del mundo maya

En la Península de Yucatán, el pueblo maya celebra el Hanal Pixán, que significa "comida de las ánimas".20 Esta denominación sitúa el acto de alimentar a las almas en el centro del ritual, concebido como un banquete sagrado.19 La celebración se estructura en tres días: el 31 de octubre (U Hanal Palal) para las almas de los niños, el 1 de noviembre (U Hanal Nucuch Uinicoob) para los adultos, y el 2 de noviembre (Pixán Massil) para todas las almas.19 El corazón culinario y simbólico es el mucbipollo o pib, un tamal de gran tamaño relleno de carne y cocido en un horno subterráneo.21 El nombre deriva de los vocablos mayas muk ("enterrar") y bil ("cocinar").22 El proceso de enterrar el alimento para cocinarlo es una recreación simbólica de la inhumación, un acto que transforma la pérdida en sustento y reafirma la continuidad de la vida.22 Los altares mayas suelen tener tres niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo, y su decoración es más sobria, sin las calaveras de azúcar comunes en otras regiones.19

La ofrenda como vínculo: unidad y memoria en la tradición Otomí

En el semidesierto de Querétaro, el pueblo Otomí-Chichimeca de Tolimán practica una versión del Día de Muertos donde la ofrenda es un poderoso instrumento de cohesión social.23 El altar es un "vínculo de unidad" cuyo propósito es "formalizar la paz entre la descendencia, entre los familiares y toda la comunidad en general".23 La ofrenda funciona como un contrato social anual, donde la comunidad reafirma su compromiso con la armonía en presencia de los ancestros. Una de las características más distintivas es el uso de cruces en lugar de fotografías para representar a los difuntos. Como explica un portador de la tradición, "La cruz es el recuerdo, la obligación y la memoria".23 Esta elección privilegia la memoria colectiva sobre la individual, enfatizando el deber comunitario de recordar y el lugar de cada persona dentro de un linaje continuo, en lugar de centrarse en la identidad personal del fallecido.

K'in Ch'ulelal Tzotzil: El viaje de vuelta al lugar de los huesos ardientes

En los Altos de Chiapas, el pueblo maya tzotzil celebra el K'in Ch'ulelal, o "Fiesta de las Almas", una conmemoración de profunda intimidad y orden cosmológico.26 La creencia central es que las almas de los difuntos salen de sus sepulcros el 1 de noviembre para visitar los hogares que habitaron, donde celebran con sus familiares comiendo y bebiendo las ofrendas preparadas para ellos desde la madrugada.26 La atmósfera de la celebración varía; mientras en comunidades como Romerillo adquiere un carácter festivo con ferias instaladas cerca del cementerio, en otras como Zinacantán, el ritual es de un profundo respeto y solemnidad, sin música de mariachis ni consumo de alcohol.28

La interacción con los ancestros es directa y audible; los tzotziles les hablan y lloran a sus muertos en voz alta, manteniendo un diálogo vivo con ellos.27 Las ceremonias son guiadas por mayordomos y rezadores, quienes recorren las tumbas recitando plegarias en lengua tzotzil e incluso en latín, pidiendo permiso a los guardianes de las almas.28 Sin embargo, el elemento más distintivo de la tradición tzotzil es el ritual de despedida. El 2 de noviembre no es solo el final de la fiesta, sino un momento crucial para asegurar que las almas regresen en paz a su lugar, conocido como K'atin Bak, o el "lugar de los huesos ardientes".24 Para ayudar a las almas en su viaje de vuelta, los familiares dan tres vueltas alrededor del cementerio y las despiden formalmente diciendo: "Ya pasó tu fiesta, ya pasó tu celebración, ya te traje a tu casa".25 Este acto de acompañamiento y despedida es fundamental para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Conclusión: Un mosaico de memoria viva

El análisis de las tradiciones del Día de Muertos a través de las diversas etnias de México revela una extraordinaria diversidad de prácticas rituales, simbólicas y filosóficas. Desde la solemne velación purépecha y el caos ritual del Xantolo huasteco, hasta el arte efímero de los tapetes zapotecos, el banquete metafísico del Hanal Pixán maya, la ofrenda otomí como contrato social y la despedida ritual de las almas en el K'in Ch'ulelal tzotzil, cada tradición es un lenguaje cultural único. Estas prácticas son un testimonio de la resiliencia cultural de los pueblos originarios, que han adaptado e integrado influencias externas sin sacrificar el núcleo de sus cosmovisiones ancestrales.1 En última instancia, el Día de Muertos, en todas sus manifestaciones, no es una celebración de la muerte, sino una profunda afirmación de la vida, la memoria y la continuidad, demostrando que "la muerte no representa una ausencia sino una presencia viva".5

Referencias:

Si tienes interés en indagar más acerca de las citas que aparecen numeradas en el texto, te invitamos a a revisar esta MED: Referencias en el artículo: El espejo de obsidiana

Comparte en: