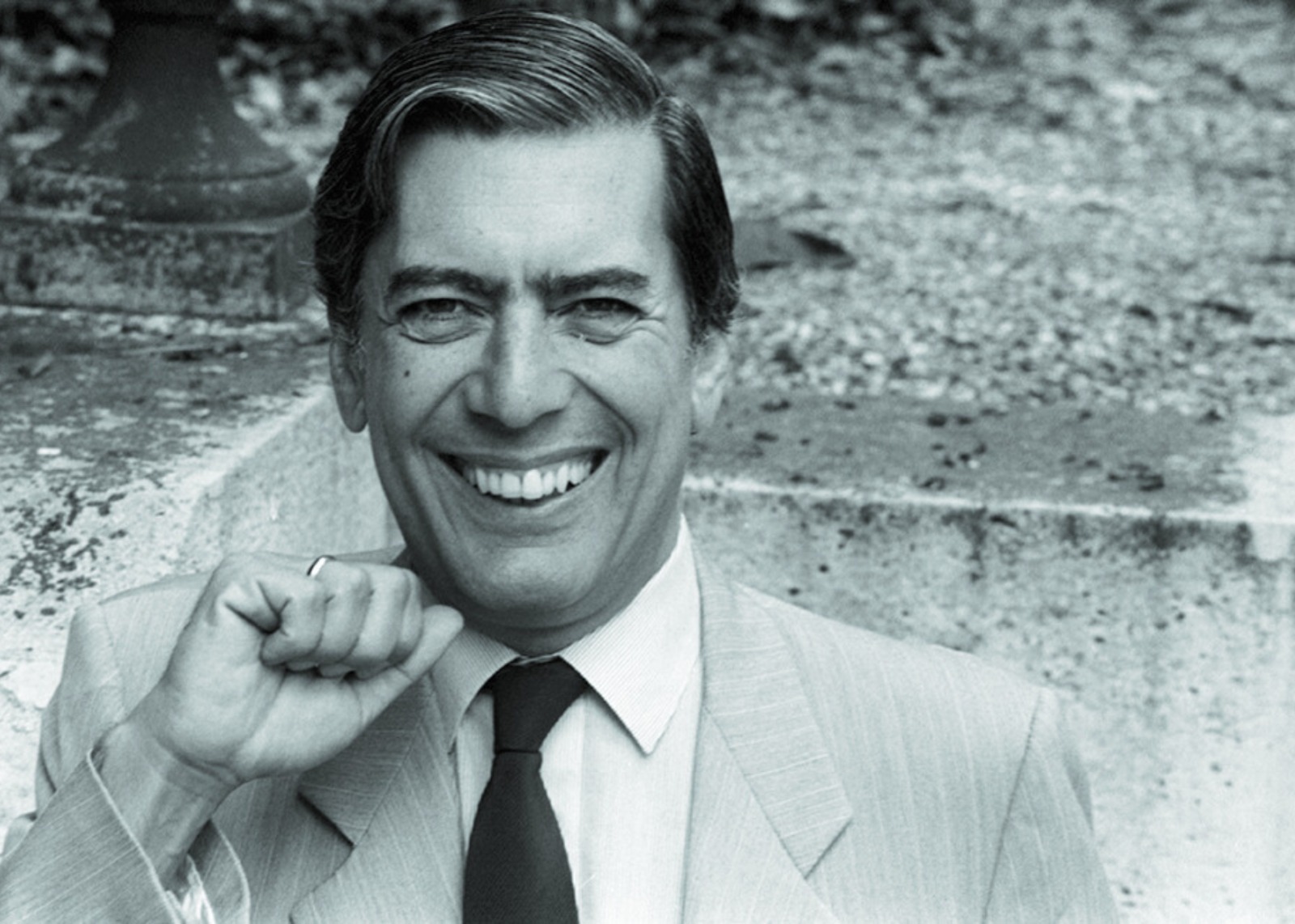

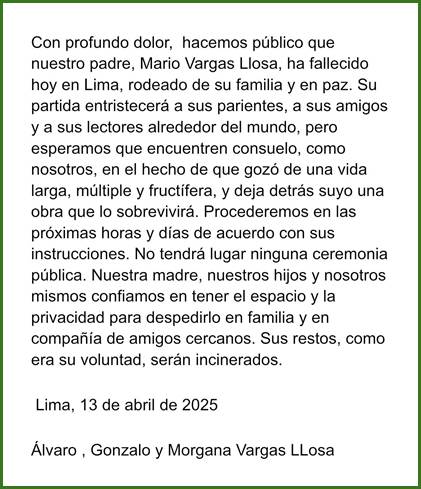

El pasado 13 de abril nos enteramos de la muerte de Mario Vargas Llosa (1936-2025).

A 240 horas del Día Internacional del Libro –que llegará puntualmente el 23 de abril, con discursos bienintencionados sobre la importancia de leer, de sumergirse en esa actividad desprestigiada, y con ella inmiscuirse en la cultura y alcanzar la mayor pátina de conocimiento posible en el transcurso de setenta, ochenta o noventa años de una vida individual, y que se disolverá apenas recordado ese día, en el mejor de los casos, con asistencia a una librería o una compra en línea de algún libro de moda–, esta celebración puede no ser así, porque lo ocurrido el pasado domingo la trastoca y la subvierte. Lo explicaré brevemente.

¡Boom!

Mario Vargas Llosa publicó su primer libro, La ciudad y los perros, en 1963 y mereció con él el premio Seix Barral el año anterior. Acompañó el inicio del Boom literario latinoamericano con Rayuela de Julio Cortázar. Carmen Balcells, la agente, dijo alguna vez que la novela del peruano “es el libro más emblemático, con el que se afirma y establece el Boom". Luego de ello, la literatura en lengua española, con orígenes en el continente que habitamos argentinos, uruguayos, colombianos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, guatemaltecos, cubanos, dominicanos, mexicanos… estalló. Hizo un ¡Boom! –como en un cómic– que marcó a escritores con obra previa a ese 1963 y, por supuesto, a las generaciones siguientes, las cuales, de manera caprichosa, bebieron de los elíxires de las rentas por ventas desde España y traducciones al inglés, francés, alemán, italiano, para un mercado mundial. Los Vargas Llosa, los Fuentes, los García Márquez, los Donoso, los Cabrera Infante, en primer lugar; luego sus antecesores, pero en plena producción, como los Roa Bastos, los Borges, los Bioy y las Ocampo; los Asturias, los Lezama, los Rulfo; para seguir con los beneficiarios del impulso editorial y el gusto por las letras castellanas, como los Skármeta y los Allende (Isabel). Aunque si de Boom hablamos, y con ello del estallido de un público lector nuevo y sin fronteras transatlánticas, debemos reconocer los nombres de Carlos Barral (Seix Barral) y Carmen Balcells, editor y agente literario visionarios respectivamente. El libro de literatura como lo conocimos los nacidos desde los años cuarenta del siglo XX hasta el comienzo del siglo XXI se debió a ese estallido de creatividad, productividad y empuje literario creado y perfilado por los empresarios del libro desde Madrid o Barcelona (aunque en México el FCE jugó su papel desde los años cincuenta con la publicación, por ejemplo, del libro de cuentos El Llano en llamas (1953) y la novela Pedro Páramo (1955 ) de Juan Rulfo. Finalmente, recordaremos este 13 de abril de 2025 como el fin del Boom. No hay nadie más de esa generación que viva entre nosotros, aunque sus obras sean lo que son para bien del ser humano.

El horizonte

Al ver la estela de la poderosa época de la literatura latinoamericana extinguirse, suscitando incertidumbre de lo que vendrá, en términos de libros y lectura en México, el horizonte se vislumbra yermo. (No hablo, por supuesto, de la calidad de la producción literaria, que ese tema da para mucho, pero en otro momento). Hablo de los lectores que somos o que no somos, en cantidad y calidad. De los lectores, además, que tenemos la tarea de mostrar el camino de la lectura a otros, a los más jóvenes. Detrás de los libros y las palabras, la realidad en muchas partes del mundo y de México parece demostrar que cada vez se lee menos y los esfuerzos por paliar o revertir esta tendencia parecen naufragar en un océano de desinterés, precariedad educativa y entretenimiento fugaz. La fecha, establecida por la UNESCO en 1995 en honor a Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, simboliza lo que suele identificarse como la mejor literatura, es decir, los mejores libros que el pensamiento humano ha creado. En muchos lugares este día se ha convertido en una verdadera fiesta, con libros y flores intercambiados en plazas llenas de lectores. En México también, pero sobre todo en círculos editoriales o universitarios que distan mucho de ser una conmemoración popular. ¿Por qué es así?

Algunos datos y percepciones

De acuerdo con el último Módulo sobre Lectura (MOLEC) del INEGI (abril de 2024), sólo el 69% de la población alfabeta en zonas urbanas leyó al menos un material (libro, periódico, blog, etc.) en el último año, lo que significa una caída de casi 15 puntos porcentuales comparado con el dato de 2015. Y si hablamos exclusivamente de libros, el panorama es aún más drástico: el promedio nacional apenas llega a 3.2 libros leídos en un año, la cifra más baja en seis años. A escala continental, México se ubica en los últimos lugares de lectura. En 2022, por ejemplo, apenas el 41% de los adultos leyó al menos un libro. ¿La media? 1.7 libros por habitante al año. Esta situación es muy triste para un país que pretende alcanzar un desarrollo justo y sostenido. Lo cual me lleva a preguntar, ¿será cierto que los mexicanos deseamos leer más y mejor, pero las condiciones de política pública (programas escolares y de lectura), infraestructura (escuelas, bibliotecas, librerías) y económicas (ingresos, precios) nos lo impiden?

Por su parte, al parecer, la industria editorial mexicana —representada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)— vive entre la resiliencia y la resistencia. Cada año la instancia presenta su estudio de producción y comercio del libro, organiza ferias y profesionaliza a editores, pero, por sí sola, no puede resolver el problema estructural: o no hay suficientes lectores o no sabemos dónde están ni peregrina idea de como encontrarlos. Las editoriales venden menos (hay problemas serios, fiscales y de puntos de venta, en la cadena del libro), imprimen menos (hablamos de tiro por título), y cada vez son más las librerías que cierran o apenas subsisten (de las pocas que hay por cada mil habitantes). El libro se convierte en un objeto de lujo, ¿caro?, simbólico, decorativo o aspiracional, pero no en una herramienta práctica, de reflexión y de expansión de horizontes de uso cotidiano. Leer toda clase de contenidos (blogs, artículos, memes) es importante, útil y deseable, pero si no se leen libros, el impulso de lo demás desaparece.

Lo más preocupante, me parece, es que la lectura en México se reduce, en buena medida, a una actividad para el entretenimiento ocasional. Según El Financiero, más del 41% de los lectores lo hace por diversión, muy por encima de la lectura por motivos profesionales, escolares o sencillamente culturales. Dicen que la literatura sigue siendo el género favorito, pero seguida muy de cerca por los libros de autoayuda, cuya popularidad crece cada año. Esto revela que leemos para sobrellevar la vida, no para entenderla. Todo esto a pesar de que aumentó significativamente el acceso gratuito a libros en el país entre 2015 y 2024, de 55% a 66%. (Por lo que sospechamos que no es el precio el problema). También sabemos que las personas que crecieron con libros en casa y padres que leían tienen más probabilidades de ser lectores en la adultez. El problema, entonces, no es solo del presente: es un fracaso acumulado de las ineficiencias del sistema educativo, de las ausentes políticas públicas y de una abulia social que dejó de poner el conocimiento y el goce literario al centro de su vida, desprestigiando el estudio, la disciplina y la dedicación implícitos en la lectura de libros.

Totalmente lector

Leer en México es un lujo. Aunque sabemos que es una necesidad civilizatoria. Los países que han hecho de la lectura una prioridad, como Finlandia o Japón, urdieron una estrategia que cuenta con décadas de implementación. México carece de una política nacional del libro coherente y sostenida para que la lectura no se limite a campañas esporádicas y edulcoradas, o festivales culturales y ferias del libro desarticuladas. Pero más que dotar de libros a las escuelas –que hay que hacerlo–, bibliotecas públicas con acervo actualizado –que debe hacerse–, actividades con mediadores de lectura bien formados –que deben fomentarse e instaurarse– y, sobre todo, provocar la voluntad política para poner el tema en la agenda nacional –que es fundamental reinstaurar– , más que todo esto junto, veo la necesidad de ser lectores, de encontrar a los lectores, de formar a los lectores; de leer sin miedo, sin pretextos; con emoción, con avidez, con deseo. El Día Internacional del Libro es una efeméride. Pero puede ser también una llamada de atención. Una alerta en el camino. Porque sin lectores no hay ciudadanos (ni críticos ni de ningún otro tipo); y sin ciudadanos, no hay vida pública que valga la pena ser vivida.

Cuéntanos cómo es tu realidad lectora y la de tus estudiantes. Te leemos en los comentarios.

* Francisco Vásquez Ponce es licenciado en letras hispánicas y doctor en literatura, teoría y crítica literarias. Editor con más de 30 años de experiencia en libros educativos, técnicos y literarios; ha pasado de la hechura de libros en papel a textos en línea, de la lectura de manuscritos a publicaciones de libros digitales. Actualmente tiene en elaboración un libro narrativo sobre un joven aspirante a crítico literario, profesión imposible aunque deseable.

Comparte en: